最近サボっていたのでちゃんと試合について書こう、というリハビリも兼ねて。

J1もこの試合で折り返し、ここまで2位と高順位に付ける新生リカルドレイソル、対するは気がつけば徐々に順位を上げつつある神戸。

ポゼッションスタイルを実らせつつある柏が、強度と個々の能力に長けた神戸相手にどう戦うか、というのが多分注目点だった試合。柏サポ的には白井がどこまでやれるんだ、というのも結構大事なポイントだったと思ってます。

初期配置と神戸のプレッシング

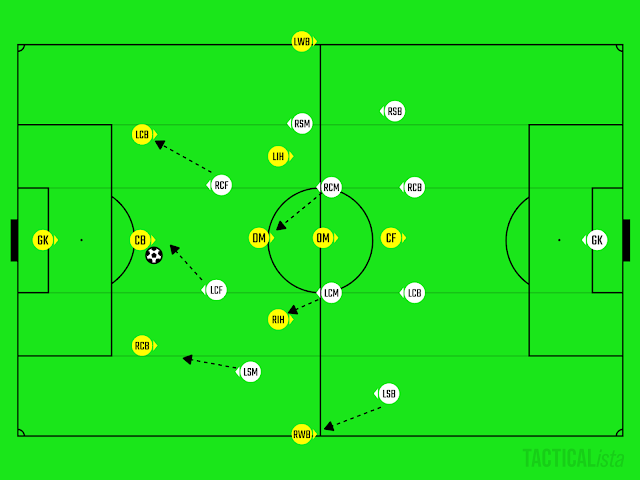

初期配置をまず並べるとこんな感じ。

神戸は442、大して柏は白井をアンカー(1ボランチ)気味に配置する体勢。

たぶんだけど、白井自身はそこまで保持前進を得意としていないため、白井が受けてどうにかするというよりは、白井を真ん中に固定しつつその脇や周辺を小泉山田が使いたかったのかなと。そしてリンクマンとして動ける渡井がトップ下気味というダイヤモンド型の中盤。

これに対して、神戸はとにかく前から圧をかけて保持させない意志を見せる。

具体的にはSHのどちらかを押し出して疑似3トップ気味にして3バックに同数を作る、CHの扇原と井手口は片方が白井を、もう片方がボールサイドのIH、小泉山田に対して明確について行く。たとえWB近くまで開く動きを見せてもそこまで対応しに行く。でWBはSBが出て対応、という明確に同数ではめ込む形。図に矢印を加えて分かりやすくするとこんな感じ。

またゴールキックからの保持もがっちりこの構えをされてから始まるため、なかなか保持が出来ない。

あと神戸が上手くやってるなと思ったのは、両SHが前に出たら、代わりに宮代がアンカーの白井を管理するところ。

プレスを誘って真ん中通して疑似カウンター、というものがこれにより塞がれていたことが柏としては割としんどかったと思う。後ろの管理を徹底した上で前からプレスが始まるので、穴を塞いでから圧をかけにいくような印象を受けた。

逆に神戸はなんでもロングボールというわけでもなく、列を降りる佐々木の足下、あるいはWBをつり出してから大外のスペースへパトリッキを走らせるなど、割といとした攻撃が見えた。

ただそこから組み立てるというよりはシンプルにゴールを目指した攻撃が多いため保持率が高まるということもなく。

結果として、柏が蹴る、神戸が回収、手数少なく前進から裏やクロスで攻撃の完結、という展開に。お互いがジリジリと戦うというよりもサイクルが早く周りボールが切れて一段落、みたいな展開。

柏の最前線が垣田ではなく細谷だったこともあり、WBでSBをつり出して斜めに走らせたりするのかな、という予想もしてたけど思ったほど繰り返されることもなく。

こういうボール。出しても面白いと思ったんだけど、それよりも近いパスでの保持を狙うが詰まってリアクション的に、受け身の判断として蹴らされる、あるいはプレスにかかってしまう、という場面が散見された。

先制点は神戸がCKのこぼれ球からなぜかドフリーになったトゥーレル。単純にヘディングも上手いのだが、まあフリーにしちゃいけない場面だよね、というのと、小島が飛ぼうとしたけど久保がゴールカバーに入っていたが故に飛べなかったかも?という感じ。

ただ運で終わらせるというよりは、セットプレーのセカンドボール後にマーク管理頑張ろうね、という反省になりそう。

そして失点直後から、山田と白井が並んで2ボランチ気味の配置へと変わる。失点がきっかけなのか、修正しようと指示出してたところで失点したのかはわからん!

ただこれにより、神戸のプレスが若干変化を強いられる。誰が誰を捕まえるんだい、最前線何枚にするんだい、というところ。

CFの片方が前に出ればもう片方は下がらなくてはいけない、よって1ボランチのときほど連続で追いかけることは難しくなっていた。ここは一つ柏の保持が強まった要因に明確になったと思う。

21分、柏に一つ良い形が。前進から斜めに差し込んだパスは通らなかったものの一つ狙える形を提示したと思う。

このシーンで良かったのが、切り替え後でそれぞれがそれぞれのポジションに戻れていない中、白井が右CBの位置へ、小泉がボランチへ、そして原田がIHの位置へと入っていたこと。

誰がどこをやる、ではなく、ここに誰かがいるべき、誰かは問わない!という現代サッカーっぽいローテートが観れたのは一つ嬉しい。

一方で神戸の攻撃は柏のWBに誰を捕まえるか迷わせながら進行しているように見えた。

SBまで捕まえに行けば裏へ走られる。引き目だと捕まえる相手が居ないし、FWが一個内側を取ってくるので制御も難しい。

柏の同点ゴールは原田の特長が良く出たシーンだと思う。最近だと「後方支援」みたいな呼び方をされることも多い、+1人がバックラインから上がって攻撃に加わる形を、最適なタイミングで実行できた結果のゴール。原田が重宝されている理由がゴールとして現れた形。

SBまで捕まえに行けば裏へ走られる。引き目だと捕まえる相手が居ないし、FWが一個内側を取ってくるので制御も難しい。

柏の同点ゴールは原田の特長が良く出たシーンだと思う。最近だと「後方支援」みたいな呼び方をされることも多い、+1人がバックラインから上がって攻撃に加わる形を、最適なタイミングで実行できた結果のゴール。原田が重宝されている理由がゴールとして現れた形。

気付けば1-1、ほんで柏はゴールキックを割り切って蹴るようになったので、低い位置の保持はそこまで起こらなくなった。ハーフライン近くまで押し込むと神戸はある程度構えて守るため、徐々にやりたいことを見せていく。

構えたときの神戸は人数を合わせることなく44ブロック、柏の3バックに対して2枚でプレスをかけるような形。

WBに対してはなるべくSBを押し出して対応、中盤のDHとIHをフリーにしない意識は変わらず強めっぽい。

なのでざっくり言えばこんな感じ。

これに対して柏はず形を見せた。

一つ目は、ボランチがCBの位置まで降りることで中盤を空洞化させてサイドの数的優位を作る形。

これを白井がさらっとやってのけていて、やるやん!と思った30分頃の保持である。

あとは、IHが斜めに走り抜けることでCFへのパスコースを開けに行く形。

自分がボールを受けてどうにかするだけではなく、自分が走ることでスペースやパスコースを作れる小泉らしい動き。

なおこういった動きは主に右サイドで行われる。保持時に長所を発揮する原田と対人守備が持ち味の田中という非対称性がそのまま出る形。なので小屋松の役割としては横幅の確保、孤立気味の立ち位置から1vs1を仕掛けるチャンスを伺う、というのが多かった。

神戸の攻撃は、佐々木と宮代がとにかくボールの出口として機能し続けたことが大きい。

ロングボール良し、裏良し、その上で柏の守備配置の隙間に立ち続けることも出来る。

その上でさっきも触れたように、WBが高い位置まで出てくればシンプルにその裏へ。ここはSHが走ることもあれば、CFが斜めに抜けることもある。個々の選手のスペックが高いので、これぐらいのスペースがあれば仕事が出来るし、一人背負ってもそこまで苦にしない。シンプルながら脅威を常に与え続ける攻撃となっていた。

これが続いた結果、柏のWBは守備時に5バック的低めの立ち位置を取らされることになる。WBが低いとボール奪取時に陣地を取り返すのが難しく、またカウンター時に低い位置からのスタートになるのでスピードも活かしにくい。これは試合通してかなり大きな影響があったと思う。

お互いボールを持てばある程度やりたいことをやれる、ただ柏の方が保持の時間が長いという展開だったが扇原のスーパーFKで神戸が再びリード。すんごいキックだったね・・・

林解説員も言及していたが、序盤キックの感覚がずれていそうなプレーがある中でここまで修正してくることが凄い。

柏は配置の修正からボールを握れるようになったが、引いて守ったときの神戸の固さをどう崩すか。あとは常に隙間に浮き続けるCFと、WBの裏に対してどう対応するか。

神戸は攻撃守備共にある程度やりたいことはやれている。その中で前プレの意志をどれだけ後半も見せるのか、セットした守備で割り切って構えるのか、というあたりが後半のチェックポイントになりそう。

柏の交代と神戸の耐久力

さて後半。柏は渡井に代えて垣田を投入し2トップへ変更。3412に。さらに白井を下げて手塚と保持の姿勢を明確に強める交代。一方の神戸は交代無し。

柏は2トップにしたことで、小泉のスタート位置が2CHの中間になったのが変化としては大きそう。誰が管理するか曖昧なところからスタート出来る。

それに加えて、小泉がどこかへ動いてスペースを空けることでボランチのどちらかが前ズレしてスペースを使える、そこにパサーとして長けた手塚が入ってこれるという構造に。白井よりも手塚の方が、山田小泉とポジションをローテーションして前へ移動しても仕事が出来るというのも大きいかな。

結果として、後半は柏が保持を強める展開がしばらく続く。神戸は時折カウンターを見せるものの、強い向かい風も相まって前半ほど陣地を取り返せない。

細谷から仲間に交代しても、仲間は積極的に前線への飛び出しを狙うのであまり構造は変わらず、また右が崩せているのでクロスのターゲットとしても計算できるジエゴが投入されたのかなと思う。あるいは単純に疲労管理としてプレー時間である程度決まっていたかも。

ぶっちゃけここからは大勢が変わることなく、柏が基本的には押し込むが神戸が耐える展開が続く。お互い選手交代も加わるが配置や動きに大きな変化はなく。

最終盤は5バック気味でしっかり守りに入った神戸がとどめのショートカウンターを決めきり試合終了。

柏はペナルティエリア手前まで押し込めるが、そこから先が神戸は非常に硬かった。

久保のクロスを再三ブロックした本多、守備範囲の広さを存分に見せ付けた井手口、そして身体能力の高さでシュートの局面をほぼ自由にさせなかった守備陣の強さが光る。

また後半こそ攻撃の機会が多くなかったが、佐々木宮代の両CFは大迫と違う形で時間を作るのが上手い。ハーフスペースの住人として振る舞える上で、フィジカルを活かして走る競るも出来る、しかも長時間繰り返せるという強度付き。

その他諸々

- 柏はよく言えば神戸相手にも保持で押し込めると証明できた

- ただ神戸がある程度引いて構える姿勢だったことは加味しないといけない

- またアンカーシステムの扱いが難しそうだなという印象も

- 白井は決して悪くなかった、と個人的には思っている

- 長所である球際や守備の強度を発揮する場面が多くなかった

- 一方で保持時のローテーションなどが一定できることは証明したと思う

- 一方で明確に良さを見せた手塚が怪我してしまったのは痛い

- 神戸は一人一人のカバーできるエリアが広い

- ゲーム的にいうならAoE、一人で担えるエリアが広いが故に442で強度を保てるんだなという印象

- その中でも別格の広さを見せていた井手口は、ぶっちゃけMVP級の動きだった

- 神戸の攻撃、シンプルだけど理にかなってて強い

- 泣き所を的確に個々で叩けるのがまずもって強い

- その上でシンプルなロングボールの回収率も高く、蹴ったボールの質と受け手のスピードがどちらも優れているためノーチャンスのロングボールが非常に少ない

- 止まってその場で競り合うようなロングボールがかなり少なかったので、起用された選手によってロングボールの蹴り先変えてるのかな、とか思ったり

柏は良くも悪くも現体制と現スタイルが故にぶつかる「最後の局面」という課題が浮き彫りに。それに加えてWBが守備時に下げさせられたらどうするかというのも気になるところではある。特に神戸はサイドチェンジで一気に逆へ展開もしていたので、WBがおいそれと高い位置からのプレスをかけられなかった。理想はCBがスライドし、中盤が埋めるみたいな形でWBを最初から引かせないことなんだろうけど、その理想にどこまで近付けるのか、それとも現実主義として引いた状態から守るのか。

あとリアルタイムで見てたときは柏の保持がかなり厳しい印象だったけど、見返してみると思ってたより押し込んでる時間が多かったんだなと思った。と同時に神戸が割り切って持たせてるし、最後の局面で守り切れるだろ!という自信の表れにも見えた。

神戸は持たせたくない!と思ったときにしっかり前プレで潰すし、ちょっとハマらない空気が出てきたら持たせちゃっていいんじゃね?という空気に変えてしまう。

ぶっちゃけこれがどこまで神戸の意図した展開かは外から見ていると分からない。もっとボールを取り上げたかったのかもしれない。

ただ外から見ていて、そう思わされるぐらいには自信のありそうな撤退守備だったなと。

柏は最後の崩しさえ身に付けば、というのはリカルド監督が一番身に染みて分かってそうなので、これからどう変化していくのは見ていきたい。

.png)

0 件のコメント:

コメントを投稿